Zeittafel des "IMPERIUMS"

[ Nach unten | Zum letzten Beitrag | Thema abonnieren | Älteste Beiträge zuerst ]

Zeittafel des "IMPERIUMS"

von Snoopy am 14.10.2012 19:34Von der Bauernsiedlung zum IMPERIUM

Getrieben vom Wettbewerb der Oberschicht um Vermögen, Ansehen

und Ruhm, ringt ein Stadtstaat in Mittelitalien in Jahrhunderten zäher

Kriege erst seine Nachbarn nieder und bringt anschließend weite Teile

Europas unter seinen Einfluss. Dann aber zerbricht die Republik an ihren

inneren Widersprüchen!  Um 1000 v.Chr.

Um 1000 v.Chr.

Angehörige vom Stamm der Latiner siedeln - vom Norden

kommend - auf dem Gebiet der späteren Stadt Rom, einem

hügeligen Gelände nahe einer Furt durch den Fluss Tiber.  753 v.Chr.

753 v.Chr.

Romulus, Nachfahre des trojanischen Prinzen Äneas,

gründet die Stadt Rom - so jedenfalls berichtet es eine

Jahrhunderte später aufgezeichnete Legende von der

Entstehung der Stadt. Das mythologische Gründungsjahr

wird erst im 1. Jahrhundert v.Chr. festgesetzt.

Romulus brachte demnach später seinen Zwillingsbruder

Remus um, als sich dieser über die von Romulus errichtete

Stadtmauer belustigte. Die Zwillinge waren der Sage nach

die Kinder des Gottes Mars und der Vestalin Rhea Silvia.

Sie seien auf dem Tiber ausgesetzt, von einer Wölfin gesäugt

und dann von dem Hirten Faustulus am Velabrum unterhalb

des Palatin gefunden und aufgezogen worden. um 650 v.Chr.

um 650 v.Chr.

Die verstreuten Dörfer der Hügelregion am Tiber wachsen

zu einer stadtartigen Siedlung zusammen. Wahrscheinlich

erfolgt die eigentliche Stadtgründung unter dem Einfluss

der Etrusker - eines Volkes, das seit 800 v.Chr. große Teile

Mittelitaliens besiedelt und den anderen Stämmen der

Halbinsel vor allem durch seine Kentnisse der Eisenher-

stellung und -verarbeitung überlegen ist. Etruskische Könige,

die zugleich als oberste Priester amtieren, herrschen ab

etwa 600 v.Chr. über die latinischen Bewohner der jungen

Stadt, deren Name "Rom" vielleicht von einem etruskischen

Geschlechternamen abgeleitet ist.

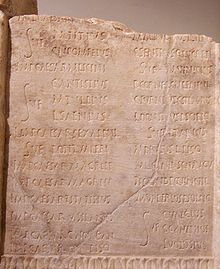

Bruchstück der Fasti-Kalender

Zeitgenössische Kalendertexte aus der Gründungszeit Roms

fehlen. Der älteste Nachweis eines Kalenders ist mit den Fasti

Antiates maiores erst ab dem Jahr 173 v. Chr. belegt.

[Möglicherweise ist der Name Roma auch von einem

etruskischen Geschlecht, den Rumina, abgeleitet. Das

traditionelle Gründungsdatum Roms ist der Beginn der Zeitskala

des Römischen Kalenders, lat. ab urbe condita, abgekürzt a.u.c.,

deutsch „von der Gründung der Stadt (Rom) an". 509 v.Chr.

509 v.Chr.

Gemäß einer Überlieferung vertreiben die Bewohner Roms

den letzten Etruskerkönig Lucius Tarquinius Superbus. Zwar

gibt es für dessen Existenz keine historischen Belege, doch

lässt sich nachweisen, dass einflussreiche römische Familien

(die Patrizier) tatsächlich um 500 v.Chr. das Königtum

verdrängen und eine Republik (lat. res publica, "die öffentliche

Sache") gründen. Die Macht liegt nun in den Händen jener

Geschlechter. Deren Oberhäupter bilden den Senat, eine

Art Ältestenrat. Aus ihrer Mitte wählen sie für jeweils ein

Jahr einen höchsten Beamten, der in ihrem Auftrag

den römischen Stadtstaat regiert.

Phantasieporträt Promptuarii Iconum Insigniorum, 1553 um 470 v. Chr.

um 470 v. Chr.

Zwischen den Patriziern und den Plebejern - der politisch

rechtlosen großen Masse der römischen Bevölkerung -

bricht ein überwiegend gewaltlos geführter Konflikt um die

Mitbestimmung im Staat aus, der Rom fast zwei Jahrhunderte

lang prägen wird. In diesen "Ständekämpfen" setzen sich die

plebejischen Bauern, Händler und Handwerkerfür die

rechtliche Gleichstellung mit den Patriziern und die Zulassung

zu den politischen Ämtern ein.

Diese Ansprüche leiten sich vor allem aus ihrer gestiegenen

Bedeutung für die Kriegführung des Staates ab: Anders als

in früheren Zeiten, in denen die Patrizier mit ihren Gefolg-

schaften in den Kampf gezogen waren, bedient sich Rom

inzwischen großer Bürgerheere, in denen vor allem Plebejer

dem Gegner in festgefügten Schlachtreihen entgegentreten.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, verweigern

die Plebejer den Wehrdienst oder legen die Arbeit nieder.

Die Plebejer (lat. plebs „Menge, Volk") waren in der römischen

Republik das einfache Volk, das nicht dem alten Adel, den Patriziern

(lat. patres „Väter, Vorfahren"), angehörte. Es bestand vor allem aus

Bauern und Handwerkern. Sie galten als Römer und standen nach den

Ständekämpfen (ca. 500-287 v. Chr.) unter dem Schutz des römischen

Rechts. Sie sind zu unterscheiden von den Sklaven, die zeitweise zwei

Drittel der römischen Bevölkerung ausmachten.

Zudem schaffen sie sich mit einer eigenen Volksversam-

mlung - der Zusammenkunft aller erwachsenen, männlichen

Plebejer - sowie den von ihnen gewählten Volkstribunen

eigene politische Institutionen, die zunächst außerhalb der

staatlichen Strukturen stehen, sogar gegen sie gerichtet

sind. Um die anfangs zwei, später zehn Volkstribune vor

gewaltsamen Zugriffen der Patrizier zu schützen, verleihen

die Plebejer ihnen den Status der Unantastbarkeit: Sie

schwören feierlich, jede Verletzung eines Tribuns zu rächen. um 450 v. Chr.

um 450 v. Chr.

In den "Zwölf-Tafelgesetzen" wird erstmals das im römischen

Stadtstaat geltende Recht kodifiziert und veröffentlicht. Die

Patrizier versuchen auf diese Weise, ihre angestammten

Privilegien abzusichern. Doch zugleich bedeutet die Bekannt-

gabe der Gesetze vor allem für die Plebejer einen Zuwachs

an Rechtssicherheit, da sie sich in Konflikten mit Patriziern

nun auf feststehende Rechtsnormen berufen können.

Darstellung der Zwölftafelgesetze am Reichsgerichtsgebäude

in Leipzig (als Gegenstück ist dort auch eine gleich aufgebaute

Darstellung der Zehn Gebote angebracht) um 396 v. Chr.

um 396 v. Chr.

Mit der Zerstörung des 20 Kilometer nordwestlich von Rom

gelegenen etruskischen Veji endet der wohl erste größere

Krieg der Römischen Republik. Das Terretorium der zuvor

mit Rom rivalisierenden Stadt wird dem ager publicus,

dem Gemeindeland, hinzugefügt. Dadurch verdoppelt sich

Roms Staatsgebiet auf annähernd 1500 Quadratkilometer. 387 v. Chr.

387 v. Chr.

Ein Heer von aus Oberitalien eingefallenen Kelten schlägt

ein Aufgebot Roms vernichtend und zieht daraufhin in die

Stadt ein. Lediglich den Kapitolinischen Hügel können die

Angreifer wahrscheinlich nicht einnehmen. Nachdem sie

Rom geplündert und verwüstet haben, ziehen die Kelten

wieder ab. Um sich fortan gegen solche Angriffe zu schützen,

umgeben die Römer ihre Stadt mit einer Mauer. In den

folgenden Jahrhunderten flammen immer wieder Kämpfe

auf zwischen Rom und den in Oberitalien lebenden Kelten. um 367 v. Chr.

um 367 v. Chr.

Die Patrizier müssen - wohl geschwächt durch ihr Versagen

im Kampf gegen die Kelten - einen Kompromiss mit den

Plebejern eingehen: Fortan führen zwei höchste Beamte

den Staat gemeinsam, einer dieser beiden Konsuln soll

Plebejer sein. Dadurch verliert allmählich der Gegensatz

zwischen den Patriziern und den Plebejern an Bedeutung.

Nach und nach bildet sich mit der Gruppe der nobiles eine

neue Führungsschicht heraus, in der der patrizische Geburts-

adel und der neue plebejische Amtsadel vertreten sind. Zur

Nobilität werden die Angehörigen aller Familien gezählt,

die in jüngerer Vergangenheit einen Konsul gestellt haben. 340 v. Chr.

340 v. Chr.

Die latinischen Städte südlich und östlich von Rom, die in den

Jahrzehnten zuvor gemeinsam mit der Republik gegen die

Kelten und andere Feinde gekämpft haben, rebellieren gegen

die immer dominierender werdendeStellung Roms. Den Krieg

gegen die einstigen Verbündeten kann die Tiberstadt

338 v. Chr. für sich entscheiden. Bald darauf werden die

meisten latinischen Territorien dem römischen Staatsgebiet

einverleibt, dessen Fläche so auf rund 6100 Quadratkilometer

anwächst. 312 v. Chr.

312 v. Chr.

Der hohe Beamte Appius Claudius Caecus verfügt den Bau

einer Straße, die Rom mit der kampanischen Stadt Capua

verbindet. Die zunächst noch nicht gepflasterte Trasse, die

nach ihrem Erbauer Via Appia genannt wird, soll vor allem

den Transport von Truppen und Kriegsmaterialien nach

Süden erleichtern. In den folgenden Jahrzenten verlängern

die Römer die Straße, bis sie 264 v. Chr. das an der

südlichen Adriaküste gelegene Brundisium (Brindisi) erreicht.

Auch ein weiteres wichtiges Bauprojekt plant Appius Claudius:

Er lässt den ersten Aquädukt der römischen Geschichte

bauen, eine Fernleitung, die Wasser vom Rand der Sabiner

Berger nach Rom führt. Appius Claudius gelingt es auf diese

Weise, die Wasserversorgung der Stadt erheblich zu

verbessern.

295 v. Chr.

295 v. Chr.

Bei Sentinum (westlich von Ancona) erringen die Römer

einen klaren Sieg über die Samniten, einen Bund aus

verschiedenen italischen Stämmen, die in einer Koalition

mit Etruskern, Umbrern und Kelten an mehreren Fronten

gegen Rom kämpfen. Der römische Triumph bedeutet

die Entscheidung in den "Samnitenkriegen", einer Reihe

von militärischen Auseinandersetzungen, die Rom in den

drei Jahrzehnten zuvor um die Vorherrschaft in Italien

geführt hat. Die besiegten Gegner müssen nach den

Friedensverhandlungen in ein abhängiges Bündnisverhältnis

zu Rom treten. In den folgenden Jahrzehnten werden auch

alle bislang noch unabhängigen etruskischen Städten in das

römische System von Verbündeten eingegliedert. Damit ist

Rom zur bedeutensten Macht Italiens geworden.  287 v. Chr.

287 v. Chr.

Die seit etwa 470 v. Chr. andauernden Ständekämpfe

zwischen den Patriziern und den Plebejern kommen zu

einem Ende: Ein neues Gesetz verfügt, dass fortan die

plebiscita, die Beschlüsse der von den Volkstribunen geführten

Versammlung der Plebejer, für das gesamte Volk und damit

auch für die Patrizier bindend sein sollen. Die ursprünglich

revolutionär ausgerichtete Volksversammlung wird damit

ebenso wie das Volkstribunat endgültig in den Rang eines

offiziellen Staatsorgans erhoben. Mit dieser Anerkennung

verlieren die plebejischen Institutionen jedoch ihren

oppositionellen Charakter: Fortan stellen Volksversammlung

und Volkstribune die Politik des Senats nur noch in

Ausnahmefällen infrage.

weiterer Text folgt!

Quem fors dierum cumque dabit, lucro adpone!

Jeden Tag, den das Schicksal Dir schenkt, verbuche als Gewinn!

Antworten

Antworten